La médaille de l’éclectisme, entretien avec Laurence Bertrand Dorléac

Henri-Georges Adam, <i>Le Signal</i>, 1956-1961, FNAC 9032, dépôt du Centre national des arts plastiques au Musée d’art moderne André Malraux du Havre

Le musée d’art moderne du Havre, construit par l’architecte Guy Lagneau à la suite de la destruction du musée des Beaux-Arts en 1944, devient en cours de projet la première Maison de la culture qu’André Malraux inaugure en 1961. Ce lieu emblématique, à l’architecture résolument moderne, est accompagné dès 1956 d’un projet de commande à l’artiste Henri Georges Adam, qui réalise à cette occasion l’une des premières sculptures abstraites monumentales à intégrer l’espace public en France. De près de 22 mètres de long par 7 mètres de hauteur, constitué d’une structure en béton armé de près de 220 tonnes en porte-à-faux sur les trois quarts de sa longueur, Le Signal est également une prouesse technique, qui joue, comme son titre l’indique, un rôle symbolique de phare, faisant pragmatiquement écho à sa position face à la mer. « L’étude d’une maquette pour le musée du Havre se posait pour moi dans les conditions suivantes : trouver une forme plastique architecturale de dimension suffisante pour lier l’architecture du musée aux éléments maritimes du lieu. » explique ainsi Henri-Georges Adam.

Philippe Bettinelli

À la demande du Cnap et à l'occasion de l'exposition « Un art d'État ? » aux Archives nationales (30 mars au 13 juillet 2017), l'historienne de l'art Laurence Bertrand Dorléac revient sur les acquisitions de l'État à la Libération.

Elle est spécialiste de la création sous l'occupation et a été la commissaire des expositions « L'art en Guerre, France 1938-1947 » en 2012 au Mnam et « Les Désastres de la guerre. 1800-2014 » au Louvre Lens en 2014.

_

Philippe Bettinelli : Vous avez observé, dans L’Art de la défaite, les importantes perturbations connues par la vie artistique sous l’Occupation, et décrit les « fausses continuités » ou « continuités mensongères » sur lesquelles s’appuyait le régime de Vichy en matière culturelle. En passant en revue les commandes d’œuvres d’art effectuées par l’État de la fin des années 1930 aux années suivant la Libération [fn] Dans cet entretien, lorsque nous mentionnons les commandes ou achats de l’État, nous faisons référence aux commandes ou achats effectués par le bureau des Travaux d’art et les services qui lui ont succédé, entraînant inscription sur l’inventaire de l’actuel Fonds national d’art contemporain ou, dans certains cas, sur celui du Musée national d’art moderne. La mention de « Collection de l’État », employée à plusieurs reprises, nous permet de désigner l’ensemble de ces achats et commandes, qui précèdent de quelques années la création de ce que l’on appellera, à partir de 1976 seulement, le Fonds national d’art contemporain.[/fn] , n’observe-t-on pas parfois, paradoxalement, de troublantes continuités ?

Laurence Bertrand Dorléac : J’ai parlé de « fausses continuités » pour la période de Vichy et de l’Occupation parce que, derrière ce qui continue, les ruptures sont très importantes. Pour la période de l’après-guerre, je suis frappée comme vous par des continuités « troublantes ».

Gérard Ambroselli a produit une bonne partie de l’imagerie d’Épinal du Maréchal Pétain, ce qui ne l’empêche pas de se voir commander, dès 1946, un Panorama de l’histoire de l’Alsace (1947) qui sera déposé à la mairie de Colmar. Il travaille tout à fait dans le même sens, mais désormais pour la République qui avait été honnie par le régime de Vichy qu’il a fidèlement servi. Un peu comme Alfred Janniot, qui s’était placé dans le sillage du Maréchal Pétain avec La renaissance de la France sous les auspices de l’État (Gobelins) : on lui commande, en 1952, L’arrondissement de Vire aux Patriotes victimes des Nazis (1940-1945), qui rappelle les bas-reliefs d’Arno Breker (sculpteur préféré d’Adolphe Hitler). De lui encore sont acquises trois œuvres par commande entre 1950 et 1958, par achat cinq, entre 1949 et 1958. De même, entre 1946 et 1956, sont achetées quatre œuvres à Paul Charlemagne, qui s’était mis au service du régime de Vichy.

P. B. : On observe ainsi l’achat tout à fait surprenant d’un buste de Maurice de Vlaminck à Paul Belmondo…

L. B.D. : D’un autre ordre sont les achats et les commandes aux artistes jugés à la Libération pour avoir fait le voyage en Allemagne nazie, en 1941, qui avait provoqué la réprobation de la majorité de la profession. Ils prouvent que l’épuration, si elle a jamais eu lieu, n’a pas eu de conséquence sur les achats de l’État, qui pourront être déposés par ailleurs dans les lieux officiels : préfectures, lycées, mairies. Dix-neuf œuvres sont ainsi achetées à Paul Belmondo à partir de 1946 (dont une sculpture est déposée en 2003 au ministère de la Culture et de la Communication). De Maurice de Vlaminck sont acquises trois œuvres entre 1952 et 1956 ; de Paul Landowski, deux en 1948 et en 1957, une est commandée en 1954 ; huit estampes et dessins d’André Dunoyer de Segonzac sont acquis en 1953 et l’un d’entre eux est déposé à la résidence présidentielle de Rambouillet. Enfin, en 1950, est achetée une gravure de 1941 à Jacques Beltrand, l’un des rares artistes qui a pourtant été jugé sévèrement pour collaboration avec l’ennemi — il avait contribué à l’expertise d’œuvres spoliées à des collectionneurs juifs.

Ces cas sont symptomatiques mais ne doivent pas faire oublier la tendance lourde à l’éclectisme, qui relève de la culture de l’administration française d’avant la guerre. Les commandes et les achats touchent à tout, apparemment sans vrai choix esthétique sinon une grande prudence et une volonté de contenter un peu tous les artistes, quels que soient leur tendance voire leur talent, quel que soit aussi leur comportement pendant la guerre comme nous l’avons vu.

P. B. : Si on excepte la parenthèse du régime de Vichy, difficile donc de parler d’un avant et d’un après-guerre en matière de politique d’acquisition ?

L. B.D. : Ce qui est frappant à travers toutes ces œuvres acquises à partir de 1945, c’est que pour la majorité des artistes concernés, l’expérience de la guerre ne semble pas avoir compté dans leur façon de créer. À cet égard, l’atmosphère des achats n’est pas très différente de celle de l’avant-guerre (et même pendant).

Quand on commande, en 1949, un panneau décoratif pour le centenaire de l’abolition de l’esclavage à Marcel Gromaire, il peint comme dans sa Guerre de 1925. Les bustes classiques déposés dans les mairies comme le Général de Lattre de Tassigny par René Collamarini, acheté par commande à l’artiste en 1945, n’est pas différent, dans sa facture classique, des bustes officiels achetés avant la guerre. Dans l’Allégorie de la ville de Vire renaissant de ses ruines de René Babin de 1959, commandé à l’artiste en 1958, la forme symbolique d’une femme monumentale qui lévite à côté de la ville pourrait facilement se retrouver dans les années 1930.

Si l’on prend à présent les œuvres aux sujets en relation avec la Résistance et la Libération, elles ne tranchent pas sur le genre monumental des années 1920-1930, qu’il s’agisse du Monument de la Libération de Georges Salendre (vers 1946), de La Résistance de Marek Szwarc (1945), acheté à l’artiste en 1956, du bas-relief de Jacques Ballanche, La Résistance (1947), ou encore de la sculpture en ronde-bosse, La Libération (1950), de Louis Bresson. Le Monument commémoratif aux mécaniciens d’aviation morts pour la France de 1948, commandé à Louis Jules Dideron et déposé à la base aérienne de Rochefort, représente une femme monumentale qui n’aurait pas déplu dans l’Italie mussolinienne.

Paradoxes historiques mais réalités esthétiques. Autrement dit, le genre monumental et académique, qui dominait dans les années 1920-1930, a survécu à son instrumentalisation par les régimes autoritaires et totalitaires depuis les années 1920 jusqu’en 1945. La continuité des choix (éclectiques) s’impose, ce qui donne aussi, en 1964-1965, la commande au fondeur Rudier (qui avait travaillé pour Arno Breker) de treize œuvres d’Aristide Maillol, qui dominait le goût dans les années 1930-1940, pour les jardins du Carrousel du Louvre.

P. B. : Comme vous le faisiez remarquer, on note le développement d’une iconographie de la guerre et de la Libération dans des œuvres qui semblent avoir été achetées ou commandées plus en vertu de leur sujet que de critères formels.

L. B.D. : En effet, j’ai repéré un certain nombre de ces « œuvres-documents » qui sont généralement déposées en des lieux publics où elles prennent sens. Cette tendance existait d’ailleurs après la guerre de 1914-1918. Vue de l’église d’Oradour-sur-Glane après l’incendie par les Allemands peinte par Vincent Cermignani, achetée en 1947, ou l’ensemble de dix dessins de guerre de René Franchi, exécutés pendant les événements, achetés en 1946, ne sont pas déposés, mais Exode, la brouette ou Exode, la charrette, dessinés à l’encre de Chine par Jean Cluseau-Lanauve en 1940, sont achetés en 1954 pour être envoyés au Musée de l’Armée l’année suivante. La gouache de Jean Delpech sur le Camp de Rouffach (mars 1945), achetée en 1946, est déposée depuis 1971 au fort militaire du Mont-Valérien, où se trouve également la peinture de Jules Raymond Koenig sur Le 25 août, soir de la Libération au Luxembourg, peinte le jour même et achetée en 1945.

Du côté de ces œuvres à caractère « historique », les sujets sont renouvelés, et pour cause, les achats se consacrent désormais aussi aux représentations de la Résistance, de la déportation, de la Libération, de la reconstruction, mais la forme tranche rarement sur le passé. Ces achats et commandes peuvent être liés à des réseaux de la résistance communiste mais vont bien au-delà. En 1946, sont commandés à Jean Amblard, résistant communiste, onze panneaux peints à l’huile pour la salle du conseil municipal de Saint-Denis. La Glorification du héros de Léopold Georges Crouzat, commandée en 1948, répond aux règles traditionnelles de la statuaire monumentale classique du xixe siècle. De même sont déposées en mairie, les sculptures classiques de Léopold Kretz (1949), de Henri Albert Lagriffoul (1947), ou Le prisonnier de René Leleu (1953).

Mais il y a des exceptions qui confirment la règle conformiste de l’art d’« histoire » officiel. Le Monument aux fusillés (vers 1950) de Louis Chavignier représente une femme qui soutient un homme en train de s’écrouler, dans un genre géométrique qui fait penser à Jacques Lipchitz, attaqué de toutes parts dans les années 1930 pour incarner un art « judéo-bolchevique ». Dans le même esprit, La forêt humaine d’Ossip Zadkine (dont on achète onze autres œuvres entre 1946 et 1962) tend vers l’abstraction et ne sera achetée qu’en 1959. Dès 1946, La guerre (1939-1940) de Joseph Pressmane fait manifestement écho à Guernica de Picasso. La série de Suzanne Besniée de vingt-cinq dessins (1947) sur Les camps de Ravensbrück et Reichling (en dépôt au Musée de la résistance et de la déportation de Besançon depuis 2016) est d’un genre qui fait penser à Alfred Kubin en rappelant les événements dont on refusait la plupart du temps de parler en France, avant les années 1970. Enfin, Le prisonnier de 1957 d’André Beaudin à l’encre de Chine sur papier est acheté en 1968 : il n’a rien à voir avec les œuvres qui sont généralement acquises avant, par sa tendance à l’abstraction, par son dépouillement, ce qui aurait été pris, en d’autres temps, pour de l’inachèvement. Tout cela ouvre sur un monde qui n’a plus rien à voir avec les acquisitions d’avant la guerre.

P. B. : Vous venez de mentionner, avec Suzanne Besniée, les œuvres du retour de camps. Vous avez étudié la « politique d’exclusion » menée par le régime de Vichy à l’égard de certains artistes. Dans quelle mesure est-elle suivie, en ce qui concerne les acquisitions – par achat ou commande –, d’un phénomène qui s’apparenterait à une politique de réintégration ?

L. B.D. : En relation directe avec l’histoire qui précède, vous avez raison de parler d’une « politique de réintégration », quand ce n’est pas d’intégration pour les artistes qui n’avaient jamais été achetés. Il y a en effet des œuvres que je qualifierais de résilience après la politique antisémite officielle de l’État français — sous le Maréchal Pétain et Pierre Laval — qui a participé au processus de déportation des juifs. Pour l’École de Paris, qui avait été décimée ou forcée à l’exil sous l’Occupation, La juive de 1945 est achetée à Jacques Chapiro en 1946. À partir de 1945, l’État achète cinq œuvres à Willy Eisenschitz, qui s’était caché à Dieulefit pendant l’Occupation. Cinq œuvres de Chana Orloff sont également achetées ou commandées, et quatre à Boris Taslitzky, dont sa peinture monumentale qui témoigne de l’enfer du Petit camp de Buchenwald (1945). Vingt-huit gravures de Zoran Music, revenu du camp de Dachau, sont achetées entre 1952 et 1965. On commande et on achète neuf œuvres à Marc Chagall qui avait dû s’exiler, et à Marcelle Cahn, qui a dû se cacher en province pendant la guerre, trois entre 1959 et 1965 — c’est tard, surtout si l’on remarque que l’une de ces œuvres date de 1927. Et que penser de la présence de Mon ciel est rouge, œuvre unique, entrée par « don », en 1953, de Otto Freundlich, mort dans un camp d’extermination de Lublin-Majdanek ? Du côté des artistes communistes français, vingt et une œuvres d’Édouard Pignon sont achetées et treize d’André Fougeron.

P. B. : S’il y a bien une politique de réintégration voire d’intégration, ne pourrait-on pas également parler, en matière d’art moderne, de politique de rattrapage ?

L. B.D. : Résolument. Par exemple, en 1956, l’État achète un Frantisek Kupka, mais de 1912-1913, et neuf œuvres à Sonia Delaunay entre 1953 et 1964, dont deux datent de 1913 et 1914. Quatorze œuvres de diverses époques sont achetées à Jean Arp entre 1960 et 1965 — dada entre enfin dans les collections de l’État qui n’avait acheté en ce domaine que deux œuvres à Serge Charchoune, en 1949 et 1952. Marcel Janco, autre artiste dada, d’origine roumaine, n’entre dans les collections qu’en 1963, avec deux achats à la galerie Denise René. Une Composition abstraite de 1930 de Sophie Taeuber est achetée en 1964.

Si l’on pense à présent aux grands maîtres de l’art moderne, les possibilités d’acheter leurs œuvres sont de plus en plus réduites. Malgré tout, plus de cent pièces de Picasso entrent dans les collections, mais seulement des terres de faïence et des gravures, entre 1957 et 1963, auxquelles s’ajoutent des dons de la galerie Leiris. Onze Matisse sont achetés et commandés entre 1947 et 1964, et une quinzaine de Fernand Léger aussi, mais surtout des dessins — l’État reçoit de lui une série d’estampes par don en 1964.

Côté surréalisme, il faut parler, surtout à partir de la fin des années 1950, de rattrapage et de politique d’intégration plutôt que de réintégration pour les neuf André Masson, trois Jacques Herold, deux Oscar Dominguez, et six Victor Brauner. Il faut attendre 1962 pour commencer à voir entrer des œuvres de Max Ernst dans les collections — il y en aura treize jusqu’en 1965.

En matière de sculpture moderne, neuf œuvres sont achetées à Alberto Giacometti entre 1960 et 1965, et douze de Germaine Richier sont achetées ou commandées entre 1949 et 1963. La Demeure n° 4 d’Étienne-Martin est acquise en 1966 pour la maison de la culture d’Amiens. En matière d’art brut, sont achetées quatre œuvres de Jean Dubuffet entre 1960 et 1965. Pour l’art naïf, six œuvres d’André Bauchant sont commandées ou achetées entre 1951 et 1956, et quelques-unes sont achetées après la guerre à Louis-Auguste Déchelette — sa veuve fera aussi un don important en 1965.

P. B. : L’abstraction fait également l’objet d’achats rétrospectifs…

L. B.D. : Oui, les courants abstraits, qui dominent le monde de l’art après la guerre, se multiplient en irradiant comme en boomerang. Considérés comme « dégénérés » par les pouvoirs totalitaires, ils incarnent la liberté retrouvée, les puissances du corps et de la matière sur la caporalisation passée. Dans la Collection de l’État, les abstractions commencent aussi à s’imposer, surtout à partir des années 1950. Mais dès 1946, entrent dans la collection quatre dessins de Wols, un Auguste Herbin géométrique (trois jusqu’en 1965), cinq Gérard Scheider sont achetés ou commandés en 1946 et 1963. Six œuvres de Jean Pougny sont acquises entre 1947 et 1956. Au moins une Composition abstraite est achetée à Nicolas de Staël en 1949, une à Jean Dewasne, en 1950. Une grande Peinture de 1950 est achetée à Pierre Soulages dès 1951 — au total dix-neuf jusqu’en 1965. Cinq œuvres sont achetées et commandées à Emilio Gilioli entre 1950 et 1964, six à Alberto Magnelli entre 1950 et 1968, treize à Hans Hartung jusqu’en 1965, mais seulement à partir de 1955. Quatre œuvres d’Atlan sont acquises et Bram Van Velde donne en 1962 une de ses œuvres de 1961, alors que trois œuvres de son frère Geer Van Velde sont achetées entre 1946 et 1961. Il faut attendre 1962 pour voir entrer dans les collections une sculpture de Max Bill, 1965 pour un second César Domela — le premier est acheté dès 1948, alors qu’il avait failli mourir de faim pendant l’Occupation.

Dès 1945, du côté des « Jeunes peintres de tradition française » en route vers la non-figuration, l’État achète et commande des œuvres à Léon Gischia, Alfred Manessier, Charles Lapicque, Maurice Estève, Roger Bissière, Jean Bazaine, Gustave Singier, Jacques Villon, Jean Le Moal, et Tal Coat.

P. B. : Si l’on compare les œuvres commandées au début de la période étudiée avec celles des dernières années, le changement esthétique est considérable, passant, pour caricaturer, de Paul Belmondo à Étienne-Martin ou Henri-Georges Adam. Dans quelle mesure cette évolution du goût de l’État peut-elle être imputée aux personnalités alors chargées de l’administration du bureau des Travaux d’art, puis du service de la Création artistique ? Les premières années de paix sont ainsi marquées par la figure de Robert Rey qui semble, par son activité de théoricien, à première vue plus proche d’un Camille Mauclair que d’un Bernard Anthonioz, qui prendra la tête du service au début des années 1960.

L. B.-D. : C’est très sensible, en effet, et je suis certaine que l’impulsion de personnalités comme Bernard Anthonioz a compté dans ce changement. En 1941, Robert Rey publiait son « Que sais-je ? » au titre édifiant : La peinture moderne ou l’art sans métier. Dès les années 1950, on sent de légères variations qui se précisent à partir des années 1960. Ce qui augmente sensiblement aussi, c’est, à partir des années soixante, le nombre d’œuvres « sorties définitivement » et versées dans les grands musées français des artistes importants qui marquent davantage l’histoire de l’art internationale que les légions d’artistes aujourd’hui inconnus. Il est frappant de voir à quel point ces derniers sont nombreux et que très peu parviennent au stade de légitimité qui entraîne la gloire.

Il faut attendre la toute fin des années 1950 pour sentir une vraie différence. À la fois dans les choix des artistes et dans les manières de créer. On a l’impression qu’il y a moins de commandes, mais qu’elles sont plus « pensées » (et plus chères) : le décor d’André Masson pour Tête d’or à l’Odéon, en 1959 — le général de Gaulle et André Malraux assisteront à la première. Le scandale que provoque le plafond de l’Opéra de Chagall en 1964 confirme d’ailleurs la force de la décision. Un an plus tard, André Masson peindra le plafond de l’Odéon que beaucoup trouveront trop « abstrait ».

P. B. : Si on observe une diversification formelle des œuvres achetées, on note, dans le même temps, la reprise d’un mouvement d’ouverture au monde qui avait connu un coup d’arrêt sous Vichy. Les achats et commandes à des artistes d’origine étrangère s’amplifient, se diversifient…

L. B.D. : Oui, les achats de l’État confirment aussi la présence importante des artistes d’origine étrangère (et/ou naturalisés) dans le monde artistique en France. J’ai déjà cité beaucoup de ces artistes, on peut en évoquer d’autres, dont, parmi les plus réputés : le chinois d’origine Zao-Wou-Ki, à qui dix-neuf œuvres sont achetées de 1955 à 1965, Appel Les Fenosa, d’origine espagnole, à qui l’État achète ou passe commande de dix œuvres entre 1949 et 1960, et le flamand Frans Masereel, dont quatre œuvres sont acquises dès 1945. De Hans Reichel, d’origine allemande, passé par les camps français et qui s’est évadé avant de vivre en clandestinité, sont achetés ou commandés trois dessins entre 1948 et 1952, neuf œuvres de Ferdinand Springer, d’origine allemande entre 1949 et 1963, surtout des estampes. Côté anglais, dès 1946, onze œuvres sont achetées à l’artiste abstrait Stanley Hayter (jusqu’en 1963), trois estampes de David Hockney à la Biennale de Paris en 1964, deux à Raymond Mason, par commande en 1961 et 1963.

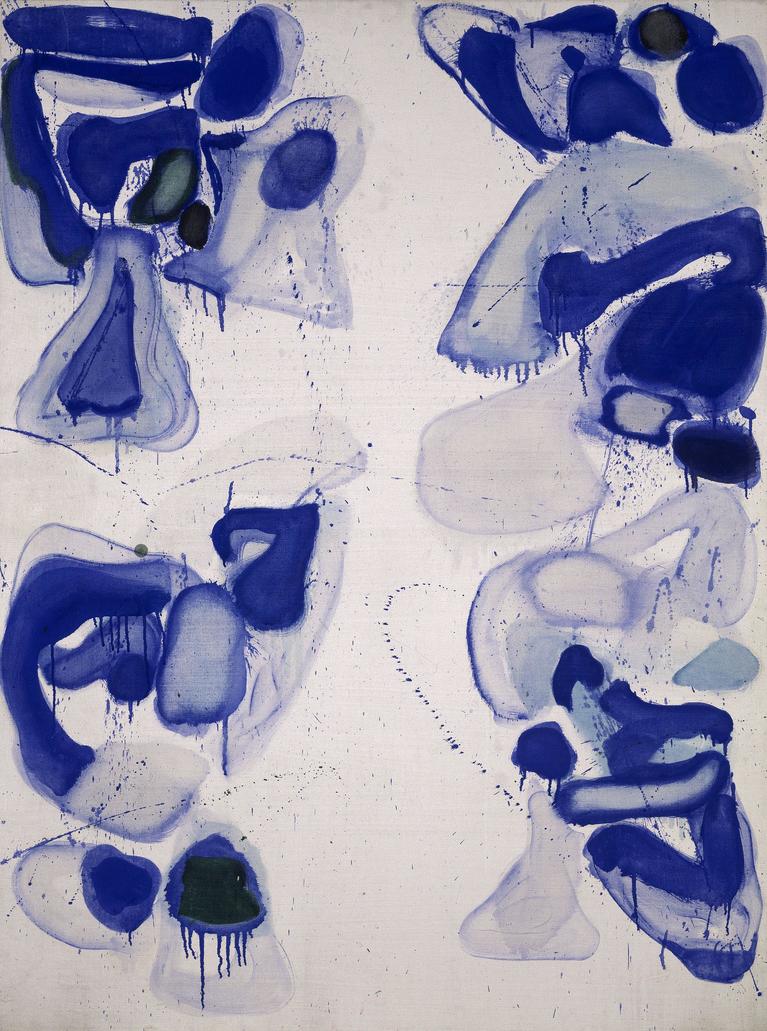

Une Composition bleue sur fond blanc abstraite (1960) est achetée au peintre américain Sam Francis en 1962. En 1964, la Collection de l’État acquiert Caliban du sculpteur américain Alexander Calder pour la maison de la culture de Bourges. Il faut d’ailleurs noter que ces maisons de la culture font l’objet dans les années 1960 d’une attention particulière, sans aucun doute à la demande du ministre André Malraux (1959-1969). Cette sculpture sera déposée à la représentation française à l’ONU la même année — l’effet vitrine s’impose. Une œuvre sur papier de l’américain Mark Tobey de 1961 est achetée en 1965 à la galerie Jeanne Bucher, une autre qui tend vers l’abstraction du peintre australien Brett Whiteley, Summer field painting (1962), en 1966. Une grande peinture de 1952 est achetée au peintre canadien Jean-Paul Riopelle en 1960, mais il faut attendre encore pour voir achetées quatre œuvres à l’artiste CoBrA belge Corneille, entre 1962 et 1964.

C’est l’envers de la médaille de l’éclectisme : on trouve aussi dans les acquisitions de l’après-guerre des œuvres qui ne sont pas mainstream. Un certain nombre m’ont étonnée, merci de m’avoir permis de regarder attentivement cette collection trop mal connue.

Propos recueillis en septembre 2016 par Philippe Bettinelli, conservateur du Patrimoine, Cnap

Extrait de l'ouvrage Un art d'État ?, 2017, PUR